【뉴스퀘스트=김보민 기자】 우리에게 익숙한 '위기'라는 단어는 고대 그리스어에서 유래했다.

병세가 악화해 생사의 기로에 놓인 상태를 뜻하는 의학 용어였는데, 그 의미가 발전해 오늘날 위험한 고비와 시기를 표현할 때 쓰는 말로 확대됐다.

3세기 로마 제국의 모습은 위기 그 자체였다.

당시 제국은 예고도 없이 찾아온 키프리아누스 역병(AD249~AD262)에 몸살을 앓았다. 시민들은 어른이고 아이고 할 것 없이 자신의 가족이 역병에 걸려 팔다리가 괴사하는 모습을 바라만 봐야 했고, 자신 또한 역병 앞에 목숨을 내놓았다.

그렇다면 제국을 이끌던 황제는 무엇을 하고 있었을까? 위기 속 지도자의 역할을 잘 수행해냈을까?

다수의 역사학자들은 이 시기에 권좌에 오른 황제가 대부분 무기력했다고 입을 모은다.

역병이 창궐했을 때 8명의 황제가 등장했는데, 대다수가 3년 이상 자리를 지키지 못하고 살해되거나 전투에서 패배했기 때문이다. 병에 걸려 사망하는 등 좀처럼 악재에서 헤어나오지 못한 황제도 있었다.

죽음의 그림자로부터 시민을 구해낼 만한 황제가 단 한 명도 없었던 셈이다.

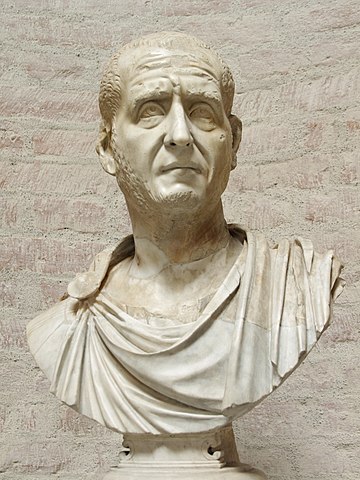

그 시작은 필리푸스 황제였다. 그는 서기 244년에 권좌에 올라 로마시의 1000번째 생일을 직접 맞이하는 영예를 안았지만 데키우스의 반란으로 249년 살해됐다. 딱 역병이 발병한 시기였다.

[사진=위키피디아]

필리푸스 살해 사건은 제국 전체를 집어삼킬 만한 소용돌이를 낳았다. 역병과 반란으로 제국 안팎에서 혼란이 번졌고, 강한 적들이 출현하면서 250년경부터 국경의 주요 방어망들이 뚫리기 시작한 것이다.

가장 먼저 구멍이 난 곳은 카르피족과 게르만계 부족의 침공을 받은 다뉴브강 전선이었다. 반란으로 권좌를 차지했던 데키우스는 이곳 전투에서 쓰러졌다. 이어 유프라테스강과 라인강이 뚫렸고, 253년부터 로마는 본격 내리막길을 걸었다.

260년까지 제국을 통치한 발레리아누스는 사산왕조 페르시아와의 전투에서 패한 뒤 샤푸르 1세의 포로가 돼 사망했다. 덕분에 샤푸르 1세는 로마의 세력을 몰아낸 페르시아의 영웅으로, 발레리아누스는 로마 역사상 유일하게 노예로 살다가 죽은 황제로 지금까지 기억되고 있다.

반란을 당하지 않고 목숨을 부지했던 클라우디우스 2세는 로마를 복구하려 했지만 270년 병에 걸려 사망했다. 키프리아누스 역병에 걸려 사망했는지는 아직까지 알려진 게 없다. 다만 이 역병의 여파가 270년까지 이어졌다는 의견이 있는 만큼, 가능성을 아예 배제하기 어렵다는 시각도 있다.

필리푸스부터 클라우디우스 2세에 이르기까지 로마 역사는 종말의 시대를 맞이한 분위기였다. 웅장한 기운을 뿜어냈던 로마 신전은 빛을 잃었고, 여러 마을은 흔적도 없이 사라졌다. 경제 생활은 무너졌고 자본의 흐름도 정체됐다.

제국이 무질서의 소용돌이에 갇혀 있을 때 로마 시민들이 의지할 수 있었던 것 무엇이었을까?

다양한 해석이 존재하지만 종교가 그 역할을 해냈을 것이라는 이야기가 있다. 인간은 죽음 앞에 섰을 때 원초적인 공포와 종교적 각성을 느끼게 되는데, 3세기 로마에서는 크리스트교(이하 기독교)가 한 줄기의 빛이 되어준 것이다.

처음 역병이 창궐했을 당시 초대 교회는 환영받지 못한 존재였다. 황제는 로마의 영광을 되찾기 위하기 위해 옛 종교를 수복해야 한다고 믿었다. 그렇게 해야 로마의 신들이 제국에 다시 번영의 은혜를 내릴 것이라고 생각했다.

'A Procession in the Catacomb

of Callixtus'(1905년작)

[사진=퍼블릭 도메인/위키피디아]

유일신을 믿는 기독교인들은 황제 숭배를 거부했고, 황제는 그런 기독교인들이 역병과 같은 위기를 몰고 왔다며 압박을 가했다. 이집트 파피루스(문서)에 따르면 데키우스는 시민들에게 다신교에 제물을 바쳐 충성심을 증명하라고 요구하기도 했다. 애국심을 표한하기 위해 황제 숭배도 의무화했다. 발레리아누스 시절에도 기독교인을 색출하기 위한 종교 탄압은 계속됐다.

로마를 재건하고자 했던 황제의 행보를 '박해'라고 단순 요약할 수 없다는 일부 역사학자들의 시각도 있다. 종교를 중심으로 한 한쪽 측면만 본 견해일 수 있기 때문이다.

다만 이러한 수복 행보는 역병 앞에서 모두 무용지물이었다.

오클라호마대 고전인문학부 교수 카일 하퍼는 '로마의 운명'에서 "키프리아누스 역병은 종교적 격변기의 원인이 되었다"며 "기독교에 대해 아무것도 모른다고 할지라도 3세기는 전통적 다신교 안에서 역전이 일어난 시대"라고 평가했다.

기독교 탄압 속에서 시민들의 공감대를 얻지 못했던 것이다. 황제는 숭배의 대상이 되기에 나약했고, 다신교는 시민들에게 역병이 일어난 원인과 해답을 쉽사리 내놓지 못했기 때문이다.

반면 기독교가 이야기하는 부활의 약속과 같은 윤리는 시민들이 죽음의 공포에서 벗어나기 위한 유일한 동아줄이었다. 종교 사회학자 로드니 스타크는 "기독교는 왜 이런 끔찍한 시대가 인류를 덮쳤는지 더 만족스러운 답변을 줬고, (사람들이) 더 희망찬 미래를 그릴 수 있게 했다"라고 설명했다.

3세기를 기점으로 기독교는 빠르게 성장했다. 256년경 기독교가 명시된 첫 번째 파피루스가 등장했고, 지하묘지 카타콤도 빠르게 퍼져 나갔다.

이후 역병의 기세도 차츰 진정이 됐고, 로마는 재건 작업에 속도를 냈다. 콘스탄티누스가 로마를 이끌던 4세기, 기독교는 제국 내에서 공인되었고 마침내 국교의 지위를 얻게 됐다.

이처럼 키프리아누스 역병은 새 시대를 여는 마중물 역할을 했다. 얼마만큼 변화를 이끌어냈는지 정량할 수는 없지만, 로마와 종교의 역사에 끼친 물살은 강력했다.